HOLZGANT

Ein untrügliches Zeichen für die Ankunft des Frühlings ist die Holzgant.

»Hä, Holzgant?«, fragt ihr euch. Ganz einfach: Gant ist der leicht angestaubte Begriff für eine Versteigerung und gemeint ist damit nicht das bekannte Modelabel. Eine Holzgant ist ergo eine Holzversteigerung. Es gibt immer noch Waldbesitzer, die bieten die Filetstücke des winterlichen Holzschlags zur Versteigerung an. All jene Stämme, die es wert sind, dass man sich darum streitet, werden dem Meistbietenden verkauft. Ich weiß das, weil mein erster Beruf Forstwart war und ich in jugendlichen Jahren meinen Beitrag zu solchen Holzganten geleistet habe.

Jetzt kommt wieder eure berechtigte Furcht, dass reifere Jahrgänge gerne in den Modus »früher war alles besser« verfallen, was allerdings bei diesem Thema nicht der Fall ist. Hier gilt: Heute ist wie früher, nur anders. Denn die Gegenwart hat das Konzept der Versteigerung längst übernommen und in die digitale Welt transferiert. EBay, Ricardo und Konsorte lassen grüßen. Einzig das Ambiente einer Holzgant lässt sich nicht mit dem Prozedere im Internet vergleichen.

Stellt euch vor, da trafen sich früher ausschließlich nur Männer (Frauen gab es in diesem Business schlichtweg keine), ein paar Dutzend Holzhändler, Einkäufer, Förster und geltungssüchtige Gemeinderäte mitten im Wald, die einten versuchten möglichst günstig einzukaufen, die anderen möglichst teuer zu verkaufen. Die Gebote wurden einander zugeschrien, auch wenn man sich in einer Distanz von einem Meter gegenüberstand. Spannend wurde es, wenn es galt, die schönsten Schönheiten zu ergattern. Perfekte Eichen, Eschen, Kirschbäume, Nussbäume, Ahorne, Stämme ohne Äste, gerade gewachsen, die sich für Möbel und Furniere eigneten, ließen die Emotionen hochkochen und die Preise in die Höhe schnellen. Da ging es zur Sache, man überbot sich bis jenseits der Schmerzgrenze, nur um dem Konkurrenten den Triumph des Erfolgs zu vermiesen.

So eine Holzgant dauerte in der Regel den ganzen Tag, was nicht zwingend gewesen wäre, aber der anschließende Apéro fand oft kein Ende und war für mich das Besondere. Nein, nicht wie ihr denkt, wegen des Alkohols, vielmehr war es die Stimmung, die da herrschte. Leute, die sich soeben noch angeschrien, getrieben, überboten und geärgert hatten, stießen zusammen an, lachten und unterhielten sich wie alte Freunde. Was mich zuerst irritierte, musste ich mir erklären lassen. Diese Leute kannten sich seit ewig, man traf sich immer im selben Kreis bei denselben Holzganten, respektierte und schätzte sich und war sich bewusst, dass das System ohne die anderen nicht funktioniert hätte. Eine tolerante Gemeinschaft trotz Konkurrenz, trotz anderen Interessen, trotz unterschiedlicher Denkweise, im Grunde genommen alles kein Problem, für Leute, die die nötige Größe haben.

Findet ihr nicht auch, dass sich dieser letzte, leicht pathetische Satz nicht nur auf Holzganten beziehen sollte?

©Daniel Krumm

April 2022

KATERSTIMMUNG

Die Fasnacht ist vorbei und damit auch die gute Laune. In meiner Stadt dauert das närrisch Treiben genau zweiundsiebzig Stunden, Zeit genug, um den Alltag auszublenden und in eine obskure Parallelwelt einzutauchen. Drei Tage musizieren, meist auf den Beinen, wenig Schlaf, dafür genug Alkohol, nichts Erholsames, mehr körperlicher Raubbau, im Gegenzug dazu wird das Gehirn wieder auf die Grundeinstellung zurückgestellt. Oftmals frage ich mich, was wir hier überhaupt machen und worin der Sinn liegt, aber dies ist der völlig falsche Ansatz, außer man will die Magie der Fasnacht zerstören.

Auf jeden Fall liegt der ganze Zauber in der Vergangenheit. Wie von einem Wecker aus dem Schlaf gerissen, wachen wir mitten im Alltag auf, als wäre alles nur ein Traum gewesen. Das Licht blendet die entzündeten Augen, der Kopf schmerzt, ein flaues Gefühl im Magen, Katerstimmung, aber nicht wegen den Auswüchsen der Fasnacht, nein, es ist die Realität, die mit voller Wucht zuschlägt. Verflucht, es hat sich während diesen drei Tagen nichts geändert, diesen Scheißkrieg gibt es immer noch. Man sollte nicht fluchen, aber hier scheint es mir irgendwie angebracht.

Tatsache ist, man kann die Realität nicht wegfeiern, selbst mit Musik, Alkohol und guter Laune nicht. Was übrig bleibt nach drei Tagen, ist eine Kombination aus schönen Erinnerungen und einem schalen Nachgeschmack. Trotz der politischen Bissigkeit der Fasnacht und dem Spiegel, welcher der Narr der Gesellschaft vorhält, ändert sich die Welt nicht, dafür hat das fasnächtliche Treiben zu wenig Relevanz zu bieten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Fasnacht etwas an den Grundeinstellungen in unseren Köpfen bewirkt. Im Umkehrschluss müsste man zugeben, dass auch der Verzicht auf die Fasnacht die Welt nicht besser werden liesse. Dies wäre eine beruhigende und zugleich enttäuschende Behauptung. Das Ganze schrumpfte zu einem profanen Vergnügen mit pseudokritischem Unterton.

Ich weiß, ich bin eben dabei, das eigene Nest zu beschmutzen und mich in Widersprüche zu verwickeln, denn ich habe während der Fasnacht viel gelacht und starke Momente erlebt, möchte sie nicht missen. Ich denke, hier kommt die Ambivalenz der Fasnacht zum Tragen: Eine dreitägige Euphorie mitten in der harten Realität, ein Sonnenstrahl, der sich durch die dunklen Gewitterwolken zwängt, ein Blümchen, das durch den Asphalt wächst. Ja, so in etwa könnte man die Fasnacht umschreiben und so sollte sie weiterhin Bestand haben.

Wichtig ist, dass ihre Bissigkeit nicht zu einem gewöhnlichen Rausch verkommt. Statt der Katerstimmung gäbe es eine düstere Ernüchterung.

©Daniel Krumm

März 2022

AMBIVALENZ

Im Zuge des medialen Bombardements mit olympischen Bildern von weißen Streifen in dreckbraunen Landschaften und rotweißen Sportlern, die in güldene Dosendeckel beißen, wird man unweigerlich mit einem Land namens CHINA konfrontiert. Und damit beginnt bei mir eine ausgeprägte Ambivalenz. Ich stolperte über dieses Fremdwort, welches so viel wie Zerrissenheit, Zwiespältigkeit bedeutet und bei mir sofort einen gedanklichen Kurzschluss verursachte. Lustig, wie es manchmal nur eines Stichwortes bedarf, um ganze Gedankenlawinen auszulösen. Egal, auf jeden Fall löst das Stichwort CHINA bei mir einiges aus.

Vielen von uns ist dieser Staat im wahrsten Sinne des Wortes ein rotes Tuch, verziert mit fünf gelben Sternen. Eine Supermacht am anderen Ende der Welt mit einer Kultur, die uns vielleicht kulinarisch begeistern vermag, aber mit einer uns völlig fremden Ideologie ausgestattet, in erster Linie verunsichert und einschüchtert. Ein Land mit unersättlichem Machtanspruch, den es sich als Werkplatz der Welt fleißig erarbeitet hat. In diesem letzten Satz liegt die Ambivalenz.

Dieses Land schenkt uns ungezügelten Konsum. Dank anspruchslosen Arbeitskräften und einem großzügigen Umgang mit der Umwelt und Menschenrechten bereichern sie unser Leben mit billigen Produkten, die wir größtenteils gar nicht bräuchten. Jetzt kann man sich fragen, ob CHINA uns auf hinterlistige Weise zum Konsum verführt oder ob CHINA uns nur mit dem beschenkt, was wir uns sehnlichst wünschen. Eine Frage, die wir uns stellen sollten, denn die Antwort darauf gibt uns einen Hinweis, was schlussendlich dieses Land so mächtig macht.

Einverstanden, CHINAS schiere Größe mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern ist bereits pure Macht, aber immer noch nicht Grund genug, uns diesem Land an den Hals zu werfen. Vor allem erscheint Olympia in CHINA irgendwie wie ein Hohn, wenn man bedenkt, dass das Ganze dem Leitgedanken «Sport, Fairness, Freundschaft und Respekt» verpflichtet wäre. Als würde man im Schlachthof ein veganes Restaurant eröffnen. Pathetisch ausgedrückt, kommt es mir vor, als hätte man diese ideellen Werte und die Sportler auf dem Altar der Macht geopfert. Aber solange wir jubelnd Medaillen abräumen, verlieren wir den Blick auf die dunklen Seiten dieser Macht und damit meine ich nicht Darth Vader. Gleich, wie wir schweigen, solange unser Konsum möglichst nichts kostet.

Bin ich der Einzige, dem unsere Scheinheiligkeit auf den Sack geht? Oder ist das nur eine ganz normale Ambivalenz?

©Daniel Krumm

Februar 2022

TESTBILD

Beim Anblick dieses Fotos befürchtet ihr, dass da wieder mal einer mit den guten alten Zeiten kommt, die alleweil besser waren, als das, was uns heutzutage geboten wird. Aber was soll denn an einem Testbild besser gewesen sein?

In der analogen Vergangenheit konnte mit Hilfe des Testbildes der Empfänger eingestellt werden, weshalb dieses kryptische Bild außerhalb der Sendezeit aufgeschaltet wurde. Es gab also eine Sendepause, die in der Regel nach Mitternacht begann und anderntags nach der Mittagszeit endete. Daran kann ich mich gut erinnern, später wurde die Sendepause immer kürzer, bis sie in den Neunzigerjahren durch das Satelliten- und Privatfernsehen komplett aufgehoben wurde. Damit verschwand auch das Testbild.

Irgendwie bedaure ich das, denn es war ein klares Zeichen, dass es nichts zu sehen gab, sollte man unsinnigerweise den Fernseher außerhalb der Sendezeit eingeschaltet haben. Vielleicht dudelte seichte Musik im Hintergrund oder ein nervtötender 1000-Hertz-Signalton war zu hören, ansonsten gab es da nur ein starres Bild über Stunden hinweg. Das Testbild war das Zeichen für das absolute Nichts und es gab keine Alternative, da das halbe Dutzend Sender, die über die Antenne zu empfangen waren, die Sendepause parallel ungefähr geschaltet hatten.

Jetzt, meine lieben Freunde, komme ich zum Kern meiner fragwürdigen Einsicht und es ist gut möglich, dass ihr meinen Gedankengang erahnt: ICH SEHNE MIR DAS TESTBILD WIEDER HERBEI! Denn was ich nicht verstehe, ist: WARUM HAT MAN DIE GUTE ALTE SENDEPAUSE NUR MIT MÜLL GEFÜLLT? Einverstanden, seit der Erfindung des Fernsehens werden wir Zuschauer immer wieder von den Sendern mit Dreck beworfen und nehmen das bis heute einfach so hin, schlimmer noch, wir bezahlen dafür. Da kommt ihr und entgegnet, das sei doch halb so dramatisch, es gäbe ja am Gerät einen Knopf, worauf ich euch grundsätzlich recht gebe, aber behaupte, dass mangels Alternative da niemand drauf drückt.

Ist denn der Fernsehkonsument ein Masochist oder betrachtet er Fernsehglotzen als Busse für all seine begangenen Sünden? Jetzt werdet ihr denken, dass ich einer jener bin, der sich in intellektueller Selbstüberschätzung über den kommunen Fernsehzuschauer stellt und die Welt vor schlechter Unterhaltung und Trash bewahren will. Seid beruhigt, ich bin kein Missionar und es ist mir völlig wurscht, was ihr schaut, denn ich denke in erster Linie an mich selbst. Ich gaffe ja auch ab und zu in diese Kiste, darum wünsche mir nichts anderes als ein Programm, welches mich nicht in den Wahnsinn treibt, sondern ein wenig Freude, Interesse und Spannung weckt. Ist das zu viel verlangt? Eigentlich nicht. Oder doch?

Aber ganz unter uns, ich hätte die perfekte Alternative zu einem miesen Fernsehprogramm: Drückt auf den Knopf und lest ein Buch! Am besten eins von mir ...

©Daniel Krumm

Februar 2022

BAUSTELLE

An dieser Straße in meiner Stadt wird gearbeitet, es ist eine Langzeitbaustelle, die sich mehrere Jahre hinzieht. So, wie es hier ausschaut, kann das Bauwerk wohl nicht als beendet betrachtet werden. Es ist eine jener Baustellen, mit der alles erneuert wird, was erneuert werden kann, alle Versorgungsleitungen, die Haltestellen der Straßenbahn, die Kanalisation, der Fahrbahnbelag, die Randsteine, die Bäume und gleichzeitig werden Parkplätze für Autos aufgehoben. Ich bin mir nicht sicher, ob im Zuge dessen auch die Anwohner ausgewechselt werden.

Aktuell wird das Fernwärmenetz ausgebaut, was der Stadt bis 2035 mit Gräben durchfurchte Straßen, Umleitungen, Lärm, Behinderungen und Ärger garantieren wird, aber nicht genug, wenn ich lese, was man alles plant, dann verkommt diese Stadt zu einer einzigen Baustelle. Wäre es nicht einfacher, die ganze Stadt abzureißen und neu zu bauen? Befindet sich diese Stadt in einer Transformationsphase oder war das schon immer so? Ich denke, wir können es uns leisten, vor allem, wenn man sieht, wie nur die besten Zutaten verbaut und die berühmtesten Architekten beauftragt werden. Eine reiche Stadt klotzt.

Zurück zu dem Foto. Es zeigt uns ein schwer erklärbares Phänomen. Wenn ihr den Schienenverlauf der Straßenbahn betrachtet, dann wird euch sicherlich ein wenig schwindlig. Ich habe drei Erklärungen dafür:

- Durch eine unerwartete Verschiebung der Kontinentalplatten wurde der Verlauf der Schienen beeinträchtigt.

- Damit die Straßenbahn nicht zu schnell fährt, hat man Schikanen eingebaut.

- Der Planer ist dem Alkohol verfallen.

Am besten verkaufe ich mein Auto und leiste mir einen Bagger!

©Daniel Krumm

Januar 2022

DARWIN AWARD

Kennt ihr den Darwin Award? Nicht? Bis vor kurzem kannte ich ihn auch nicht, aber jetzt, wo man mir seinen Sinn und Zweck erklärt hat, betrachte ich viele Dinge aus einer anderen Perspektive. Wie ihr wisst, sind Awards Preise für außerordentliche Leistungen, meist in kulturellen Bereichen. Da gibt es den MTV Video Music Award, den Golden Globe Award, die Grammy Awards, den Red Dot Design Award und so weiter und so fort. Aber was hat es sich mit dem Darwin Award auf sich?

Er wurde 1994 von Biologiestudenten der Stanford University ins Leben gerufen und soll Menschen auszeichnen, die sich durch eigenes Verschulden und auf besonders dämliche Art und Weise aus dem Leben verabschiedet haben. Charles Darwin, der die Evolutionstheorie entwickelte, gilt als Entdecker der natürlichen Auslese, also der These, dass Spezies sich entwickeln, indem deren mangelhaften Lebewesen sich selbst eliminieren und so verhindern, dass sie ihre minderwertigen Gene weitervererben.

Als Beispiel der Gewinner von 2019: Der 47-jährige Tetsu Shiohara bestieg den höchsten Berg Japans im Winter, also außerhalb der Saison, unzureichend ausgerüstet und falsch bekleidet. In einem Livestream übertrug er seinen Aufstieg im Schnee und bevor er ausrutschte und in den Tod stürzte, erklärte er den Zuschauern noch, wie verdammt gefährlich diese Besteigung doch sei. Selten dämlich! Das Filmchen samt seinem Sturz kann man sich auf Youtube ansehen. Übrigens sei erwähnt, dass es beinahe nur maskuline Preisträger gibt, es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Männer sich selbst aus der Schöpfung entfernt haben.

Jetzt kann man geteilter Meinung sein, ob man solche Dramen der Lächerlichkeit preisgeben darf, aber Hand aufs Herz, wer muss bei derartigen Dummheiten nicht schmunzeln. Man nennt das schwarzer Humor, eine Spezialität der Briten. Monty Phyton, Marty Feldman, Dave Allen und Company lassen grüßen (Entschuldigt, ich schweife ab). Die Einen entgegnen, es gäbe einen Unterschied zwischen der Realität und fiktiver Komik, die Anderen meinen, das spiele keine Rolle, denn Komik sei der Spiegel der Realität.

Ja, die Realität, mit der ist es so eine Sache. Ich sehe nämlich täglich Kandidaten (vornehmlich maskulin) für den Darwin Award, die einzig nicht für den Preis in Frage kommen, da sie noch leben. Jene Fahrradfahrer nämlich, die sich guerillamäßig und todessehnsüchtig in den Kreisverkehr stürzen, die bei Rot mit dem Handy in der Hand über die Kreuzung brettern, die Verkehrsregeln als unverbindliche Empfehlung betrachten, die sich als die Krönung des Straßenverkehrs sehen und nur überleben, weil der Rest des Verkehrs auf sie Rücksicht nimmt.

Irgendwann wird ein Fahrradfahrer sich filmen, wie er sich frisch fröhlich selbst eliminiert. Vielleicht reicht dies für: AND THE WINNER IS ...

©Daniel Krumm

Januar 2022

SINNFRAGE

Ergeht es euch manchmal nicht auch so wie dieser Frau auf dem Gemälde? Der Blick schweift über den Schreibtisch, bleibt haften an den Unterlagen, die sich da stapeln, schwenkt zum Bildschirm und du glotzt in die hypnotisierende Helligkeit der unzähligen Leuchtdioden, ohne wahrzunehmen, was da gezeigt wird. Wieder einmal ist die Verbindung zwischen Sehnerv und Stammhirn außer Betrieb und ein zäher Nebel aus Schwermut legt sich über das Dasein. Wieder einmal ist es Zeit für die große Sinnfrage. Nein, nicht die Frage nach dem Sein, das wäre was für Fortgeschrittene, es reicht schon die simple Frage nach dem Tun. Was tue ich da? Macht es überhaupt Sinn, was ich tue? Und ist es die Zeit wert, die ich in dieses Tun investiere? Ist es das Gehalt wert, das ich dafür bekomme?

Grundsätzlich ist es nicht falsch, sich in periodischen Abständen kritisch zu hinterfragen, denn nur so verliert man nicht das große Ziel aus den Augen. Aber wer macht das schon bewusst und wer will wirklich wissen, ob man seinem Tun eine sinnvolle Erfüllung gewährt. Dabei liefe man auch Gefahr, zu erkennen, wie viel im eigenen Tun nur Leerlauf und inhaltslose Beschäftigung ist. Eine Tatsache, die durchaus sinnvoll ist, da wir sonst an einem Übermaß an Sinn verbrennen würden. Wie eine Sicherung, die es raushaut, sobald zu viele Elektrogeräte an einer Steckdose hängen. Zack, und es wäre dunkel.

Ja, große Denker und Philosophen sind und waren immer gefährdet, verrückt zu werden. Ich bin es nicht, denn ich erwische mich oft, wie ich keinen Sinn hinter meinem Tun finde, da kann ich suchen, so lange ich will. Da erstelle ich eine Liste, die mit Sicherheit im Papierkorb landet, da kläre ich etwas ab, das schlussendlich kein Schwein interessiert, da setze ich mich voller Enthusiasmus für eine Sache ein, deren Wichtigkeit im Dschungel der Administration verpufft, da schreibe ich und kaum jemand liest es. Oder ich glotze abends in den Fernseher und am folgenden Tag habe ich keine Ahnung mehr, was ich mir angeschaut habe. Sinnentleertes Handeln in Reinkultur und das nicht nur ein Mal die Woche. Weitere Beispiele gefällig? Nein? Ist auch nicht nötig, denn, wie gesagt, wir wissen alle, wie wichtig sinnfreies Tun für den Seelenfrieden ist. Wenn ihr bei der Arbeit noch Geld dafür bekommt, dann solltet ihr dafür dankbar sein. Nicht allen sei dies gegönnt.

©Daniel Krumm

Dezember 2021

DEKORATION

Da stand ich im Musée d’Orsay in Paris vor diesem Bild und war irritiert. Ich musste mich zuerst auf dem kleinen Schild daneben kundig machen.

Dieses impressionistische Gemälde wurde 1863 von Édouard Manet gemalt und heißt Le Bain (Das Bad), wird auch Le Déjeuner sur l’herbe (Das Frühstück im Grünen) genannt. Manet war einunddreißig Jahre alt, als er dieses Werk erschaffen hat und am Pariser Salon ausstellen wollte, aber von den Juroren verschmäht wurde. Kaiser Napoleon III hatte Mitleid mit den abgewiesenen Künstlern und gab ihnen die Gelegenheit, ihre Werke im Salon des Refusés (Salon der Abgelehnten) auszustellen. Dort wurden die disqualifizierten Kunstwerke, mehrere tausend an der Zahl, wandfüllend, ohne Zwischenräume, nebeneinander und übereinander aufgehängt. Ein Flohmarkt für miese Kunst.

Aber jetzt zum eigentlichen Grund meiner Irritation und gleichzeitig zur Ursache der damaligen Ablehnung: Eine nackte und eine leicht bekleidete Frau, während die beiden Männer vollständig, ja beinahe formell, angezogen sind. Für mich ein klarer Hinweis auf die einstmalige patriarchalische Gesellschaft, in der Frauen hauptsächlich zur Dekoration, zur Verlustierung, zur Arbeit oder zur Arterhaltung dienten. Ein Bild der damaligen Sozialstruktur und der damit verbundenen Herabwürdigung der Frau. Der Verdacht kommt auf, dass sogar die hochgelobte Kunst das weibliche Wesen nur als ästhetisches Objekt schätzte.

Vorsichtig schaute ich mich um und erwartete jeden Moment eine Genderaktivist*in mit einer Spraydose in der Hand, um diese Entgleisung mit roter Farbe zu korrigieren. Ich muss zugeben, dass ich etwas überrascht war ob der Konstellation der Protagonisten bei diesem Picknick. Reichlich sexistisch. Findet ihr nicht auch? Vermutlich waren das frivole Zeiten in Paris.

Alles Mumpitz! Ja, es hat mir keine Ruhe gelassen und ich eignete mir auf der Stelle im Internet das nötige Halbwissen an. Nur so kann ich euch erklären, wieso das Bild abgelehnt wurde und sogar einen ausgewachsenen Skandal auslöste. Die nackten Frauen waren der Anstoß! Also doch. Aber nicht wie ihr meint, nein, denn es ging um die Regel, dass Frauen nur als religiöse oder mythologische Figuren in ihrer Nacktheit gezeigt werden durften. Manet befreite sie mit diesem Bild von ihrer dekorativen Aufgabe, indem er die Nackte selbstbewusst und beinahe herausfordernd zum Betrachter schauen lässt. Eine bewusste Unverschämtheit, die kaum jemand verstand. Ja, er war ein Wegbereiter der modernen Malerei, auch weil er den Mut besaß, entgegen seiner Zeit Zeichen zu setzen. Ein Stück Kunst- und Gesellschaftsgeschichte.

Ich ziehe den Hut vor ihm und gleichzeitig frage ich mich, was wäre, wenn er dieses Bild heute malen und ausstellen würde. Ja, es wäre von neuem eine Provokation, aber eine völlig andere und das Bild hinge vermutlich schon wieder im Salon des Refusés.

©Daniel Krumm

Dezember 2021

DÖRRBOHNEN

Kennt ihr Dörrbohnen? Eine Schweizer Spezialität aus gewöhnlichen, luftgetrockneten Gartenbohnen, die aussehen wie Algen, welche zu lange an der Sonne lagen. Ich liebe sie, denn sie gehören zu jenen Lebensmitteln, die mich seit der Kindheit begleiten. Sie haben in meiner Ernährung den Status des Matterhorns, war schon immer da und wird es auch bleiben. Zu herzhaften Mahlzeiten mit Speck, Rippchen, Wurst und Salzkartoffeln passen perfekt die Dörrbohnen und sollte jetzt jemand ob der Ungesundheit dieser Speisen die Nase rümpfen, dann muss ich widersprechen, denn zumindest die Dörrbohnen sind reich an pflanzlichem Eiweiß, Vitamin C, Vitamin K, Folsäure, Kalium, Kalzium und Magnesium. Kein Junkfood! Zudem schmecken sie viel intensiver als die frischen Bohnen und haben einen fleischigen Biss. Eine Delikatesse, die einer uralten Konservierungsmethode zu verdanken ist. Ich kann mich bestens an die Dörrapparate erinnern, die auf jedem Bauernhof pausenlos im Einsatz standen.

Das war einmal, denn da brach doch für mich eine ganze Welt zusammen, als ich letzte Woche erfuhr, dass die Dörrbohnen vornehmlich aus China stammen. Es war also eine Illusion, zu meinen, dass es unsere Bäuerinnen waren, die mit ihren Dörrapparaten die frischen Hülsenfrüchte verschrumpelten. Die Realität ist schlichtweg ernüchternd. Da wird ein unspektakuläres Gemüse, welches hier heimisch ist und wunderbar bei uns wächst, 10’000 Kilometer über die Meere geschippert, nur weil das Kultivieren und Dörren der Bohnen da billiger ist. Vermutlich Kinderarbeit! Eine Tatsache, die übrigens schon seit Längerem gilt. Aber nicht genug der Frustration! 100 Gramm der chinesische Dörrbohnen kosten beim hiesigen Großhändler ein Franken siebzig (1.70 Fr.) und die einheimischen mit Bio-Zertifikat sechs Franken fünfzig (6.50 Fr.). Lasse man sich das auf der Zunge zergehen. Da bleibt mir doch gleich die Dörrbohne im Halse stecken, zumindest die chinesische.

Und was will ich euch damit sagen? Äh, eigentlich nichts, denn ich bin einfach nur sprachlos. Oder was meint ihr, soll ich mir einen Dörrapparat kaufen?

©Daniel Krumm

November 2021

HUHN

Ich denke, es ist höchste Zeit, dass für das Huhn eine Lanze gebrochen wird. Bei Recherchen habe ich mich mit dem Huhn beschäftigt und kam zur Erkenntnis: Das Huhn verkauft sich völlig unter seinem Wert, hat das falsche Image und verfügt über keine Lobby. Um die Lebensbedingungen für das Huhn zu verbessern, müsste es den Stellenwert des Hundes oder der Katze erhalten, dann würde es verhätschelt, nur mit dem Besten gefüttert, tierärztlich überversorgt und einfühlsam bis in den humanen Tod begleitet. Logisch, wer quält und isst schon sein Haustier! Was auf dem Teller landet, möchte man nicht zu viele Gefühle entgegenbringen.

Das ist schade, denn das Huhn ist ein sanftmütiges, soziales und intelligentes Wesen, welches die Zuneigung des Menschen schätzt und erwidert. Glaubt mir, sich in einen Hühnerhof zu setzen und zu beobachten, ist besser als ein Zoobesuch. Plötzlich merkt man, dass das Gegacker, gar keines ist, sondern eine nuancierte Sprache. Hat sich dieses Federvieh erst an jemanden gewöhnt, vergisst es ihre Scheu und kommt sehr nah, beginnt sanft zu plaudern, erzählt irgendetwas in melodiösen Lauten und sucht immer wieder den Augenkontakt. Ja, bei einem Wiedersehen kommt es sogar angerannt, legt den Kopf schief und grüßt. Es dauert nicht lange, bis es Zutrauen gewonnen hat und aus der Hand frisst, liebesbedürftige Exemplare kuscheln sich auch gerne an einen Menschen. Der Hahn allerdings zeigt sich eher von seiner distanzierten Seite, aber solange ich sein Huhn nicht belästige, akzeptiert er mich.

Aber eben, das Huhn ist leider auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Unlängst wurde im Parlament beraten, ob das Einfuhrkontingent für Eier erhöht werden muss, da das Volk seit der Pandemie mehr davon verbraucht. Verrückt, das Ei als Politikum! Vermutlich hat das mit Lockdown-Backen zu tun oder so was Ähnliches und das einheimische Huhn schafft es nicht, die gesteigerte Nachfrage zu befriedigen. Aber das ist längst nicht alles, was das Huhn zu bieten hat. Es liefert auch zartes und fettfreies Fleisch, welches in der gesunden Ernährung seinen festen Platz erobert hat. Es ist eine veritable Lebensmittelmaschine und beschert uns Delikatessen, die wir nicht missen möchten. Unteranderem auch massentauglicher Junkfood! Billiges, anibiotikabelastetes Fleisch aus zweifelhaften Mästereien (übrigens auch aus der Schweiz), wo man fünfzehn Hühner auf einem Quadratmeter hält und wo binnen dreißig Tagen 60 Gramm leichte Küken zu zwei Kilo schweren Brathähnchen aufgeblasen werden. Näher auf den Missbrauch des Huhns einzugehen, macht wenig Sinn. Man will es einfach nicht hören.

Ich weiß, man sollte keine Sympathien zu einem lebenden Lebensmittel hegen, sonst gerät man unweigerlich in einen Konflikt, aber es fällt mir zurzeit tatsächlich leichter, einen Gemüseauflauf zu essen, als in ein knuspriges Hähnchenschenkel zu beißen.

©Daniel Krumm

Oktober 2021

FLOHMARKT

Hier im südfranzösischen Languedoc haben die Flohmärkte eine starke Tradition. Ich weiß nicht, ob sich hier über die Jahre mehr Gerümpel angesammelt hat oder ob die Menschen hier die verstaubten Requisiten ihres Lebens lieber verkaufen, als wegwerfen. Der Brocante in Sommières, der sich jeden Samstag unter den Platanen vor der Arena ausbreitet, versprüht einen ausgesprochen muffigen Charme des Vergangenen. Als hätte man alte Häuser ausgeschüttet. Da findet man lauter Dinge, die rührselige und längst vergessene Geschichten erzählen, aber auch solche, die besser unter Verschluss geblieben wären.

Dieser knopfäugige Teddybär auf dem Foto ist so ein Fundstück, welches bei mir zwiespältige Gefühle auslöst. Einerseits sieht er aus, als wurde er von der Vergangenheit ausgekotzt, andererseits diente er unendliche Stunden lang als engster Begleiter durch ein Kinderleben. Er wurde nicht benutzt, er wurde abgenutzt. Wie viele Tränen versickerten in ihm, wie oft war er Trost und Freund, was bekam er nicht alles zu hören? Möglicherweise verhalf er einem Kind zu einer lebenswerten Kindheit. Wenn er nur reden könnte.

Nun sitzt er hier in dieser rostigen Karre und schaut verloren in die Welt, die ihn nicht mehr haben will. Wer möchte mit diesem schmuddeligen Monster schon kuscheln, in den sich vermutlich einiges an Ungeziefer eingenistet hat. Und trotzdem fasziniert mich dieser Teddy. Er erinnert an einen Kriegsveteranen. Er hat gedient, wurde verschlissen und bekam dabei seine äußeren und inneren Verletzungen ab, wartet nun auf sein endgültiges Ende. Man sollte ihm für seine selbstlosen Taten eine Verdienstmedaille an sein seltsames Kleidchen heften. Andererseits ist er hässlich und man fragt sich, was ein Kind in diesem Wesen noch Liebevolles gesehen hat. Wir können es nur erahnen. Aber er ist auch etwas unheimlich und gruselig. Es gibt Horrorgeschichten, in denen werden solche Figuren nachts lebendig.

Ich habe ihn nicht gekauft, dafür hängt jetzt bei mir zu Hause ein verbeulter und angerosteter Kühlergrill eines Peugeots 301 Jahrgang 1933 an der Wand. Seine Geschichte scheint mir weniger emotional belastet als jene des Teddys. Man will ja in Ruhe schlafen können.

Ein Tipp: Menschen mit zu viel Fantasie sollten Brocants meiden.

©Daniel Krumm

Oktober 2021

OLYMPIA

Es soll ja Leute geben, die haben die olympischen Ringe unter den Augen, weil sie jeden Wettkampf während den vergangenen offiziellen 17 Tagen mitverfolgt haben. Schließlich gibt es an diesen Spielen auch ein verrücktes Angebot an nervenzerfetzenden Kämpfen in seltsamen Sportarten und viele wissen nicht, ob sie jetzt beim Luftgewehrschießen, Synchronschwimmen, Dressurreiten oder beim Skateboard mitfiebern wollen. Hand aufs Herz, wer von uns zeigt Interesse an Randsportarten, außer sie finden an der Olympiade statt oder man übt sie selbst aus. Aber das spielt ja keine Rolle, denn Hauptsache man schaut sich die Augen wund und berauscht sich am kollektiven Erfolg der eigenen Nation.

Heuer fand das Happening in Tokyo statt, drei Wochen Sport ohne Zuschauer und das Ganze hat satte 12 Milliarden gekostet. Respekt, dass man für 33 Sportarten so viel Geld ausgeben kann. Das ergibt ungefähr 360 Millionen pro Sportart oder über 700 Millionen pro Olympiatag. Wahnsinn, nicht? Und abgesehen davon, werden die Japaner noch lange Freude an den Folgekosten und den überflüssigen Sportstätten haben.

Der nächste fragwürdige Event, die Fussball-Weltmeisterschaften in Katar, dem Mutterland des Fussballs, ist im Anmarsch. Ein wenig Aufregung im Vorfeld über eine seltsame Vergabe, über ein paar hundert Tote auf den Baustellen der Stadien, über acht Stadien, die anschließend nie mehr gebraucht werden und über ein zu heisses Klima für Fußball zählen nicht als Argumente gegen dieses Ereignis. Übrigens hat Katar 2,7 Millionen Einwohner und die acht Spielstätten, die übrigens schlappe 4 Milliarden kosten, werden 386‘000 Zuschauer fassen, was bedeutet, dass 14,3% der einheimischen Bevölkerung in Zukunft live Fußball gucken kann. In der Schweiz mit 8,6 Millionen Einwohnern gehen pro Woche selten mehr als 90‘000 Zuschauer in die Stadien. Das alles wird keine Rolle mehr spielen, nachdem die Weltmeisterschaften erstmal angepfiffen wurden. Und wie immer zum Schluss werden sich die Walliser Funktionäre wieder auf die Schultern klopfen und sich mit den Siegern feiern lassen.

Wenn wir Schweizer Weltmeister werden, dann geht das ja in Ordnung, sonst sehe ich mich gezwungen, diese Veranstaltung vehement in Frage zu stellen.

©Daniel Krumm

August 2021

BERGWANDERN

In dieser postcoronalen Zeit ist Urlaub im Ausland etwa so einladend wie ein Besuch beim Zahnarzt und ein Urlaub ohne Einschränkungen vergleichbar mit den Gewinnchancen bei Euromillion. Ich hatte ja noch nie was gewonnen, also gingen wir auf sicher und mieteten hier in der Schweiz eine einsame Alphütte, um uns während zwei Wochen dem Bergwandern zu widmen.

Um gleich die Situation zu klären: Es ist nicht meine Passion, auf Berge zu kraxeln! Aber was unternimmt man nicht alles für eine harmonische Beziehung. Trotzdem waren Diskussionen nicht zu vermeiden, denn spätestens beim Erklimmen der ersten Anhöhe stellte sich die große Sinnfrage, die ich beantwortet haben wollte: Warum läuft man zuerst den Berg hoch, um dann wieder hinunterzusteigen? Oder: Wieso bezwingt man mühsam einen Gipfel, wenn daneben eine Bahn hochfährt?

Mit solchen Fragen wird man von Wander-Enthusiasten nur entgeistert angeglotzt, zum Ignoranten abgestempelt und bestenfalls lässt sich jemand herab, um mir den wahren Sinn des Wanderns zu erklären: Freude an der Natur, die gute Luft, die körperliche Ertüchtigung, die Erhabenheit der Aussicht, der Stolz auf die vollbrachte Leistung und so weiter und so fort.

Okay, aber wie oft im Leben entspricht das Ideal nicht immer der Realität.

Wenn ich mich keuchend, mit besorgniserregendem Puls und übersäuerten Muskeln einen Bergweg hochkämpfe, der eigentlich nur Ziegen oder Gämsen vorbehalten gehört, und jeden Tritt mit Bedacht platzieren muss, um nicht in den Tod zu stürzen, geht mir die Leichtigkeit des Seins etwas abhanden. Gleichzeitig laufen und das Panorama genießen oder die Flora bestaunen, funktioniert nicht, das endet in der Regel auf dem Friedhof. Einmal oben angekommen, verderben die Wolken, die am Morgen noch nirgends waren, die Aussicht, die man gleichzeitig mit zwei Dutzend anderen Wanderer teilen muss. Die Fernsicht ist so oder so von Hochspannungsleitungen, toten Skiliften, Gondelbahnen und sich anbiedernden Ferienhäusern verbaut. Der Weg ins Tal sollte dann ein beschwingtes Vergnügen sein, bei dem man es pfeifend oder ein lustiges Liedlein trällernd laufen lassen kann. Irrtum, spätestens nach fünfhundert Höhenmetern wartet man nur darauf, dass jeden Moment die Kniescheiben davonfliegen. Ich war immer froh, ohne gröbere Gebrechen unten angekommen zu sein. Überlebt man solch eine Bergwanderung, steht am kommenden Tag die Pflege der körperlichen Schäden auf dem Programm, das nennt man dann Ruhetag.

Alles ertragbar, wären da nicht die ratlosen Blicke der Bergbauern. Es ist ihnen anzusehen, wie sie innerlich den Kopf schütteln und sich fragen: Warum quälen sich diese Idioten freiwillig auf den Berg, wenn sie hier oben nicht arbeiten müssen?

Übrigens erkennt der Kenner, dass das Foto einen Bergwanderweg zeigt, und ich habe erreicht, dass wir nächstes Jahr in die Niederlande wandern gehen.

©Daniel Krumm

Juli 2021

ANSPRÜCHE

Ich denke, keinen Mist zu behaupten, wenn ich sage, dass sich mit dem Wohlstand auch die Ansprüche gesteigert haben. Vermutlich werden bald einmal die Menschenrechte neu verfasst, damit der uneingeschränkte 5G-Empfang, das Netflix-Abo, der Besitz eines Smartphones, das Recht auf billiges Fleisch, der Pauschalurlaub mit Flug zum Spottpreis gesetzlich verankert sind und somit eingefordert werden können. So verschiebt sich die Perspektive auf die minimalen Bedürfnisse einer artgerechten Existenz. Ich bin überzeugt, selbst meine Kinder werden staunen, was in zwanzig Jahren als selbstverständlich erachtet wird. Das Recht auf veganes Fleisch, auf ein individuelles Geschlecht oder auf schlechte Fernsehunterhaltung wird in Stein gemeißelt sein. Was heute Verblüffung auslöst, wird irgendeinmal zur Normalität. Ich hätte mir nie träumen lassen, als ich Dieter Bohlen zum ersten Mal singen hörte, dass er mich heute noch nerven würde.

In der Natur der Ansprüche liegt die Schwierigkeit auf deren Verzicht. Was man hat, gibt man nicht mehr her, seien es noch so schlechte Gewohnheiten. Gut sichtbar bei gewissen Kampagnen zu aktuellen Abstimmungen in der Eidgenossenschaft, wo befürchtete Folgen und Abgaben mit dem Komplettverlust an Wohlstand und einer grundlegenden Verelendung gleichgesetzt werden. Ein angeborener Abwehrreflex sieht sofort nur den Verlust und nicht den Gewinn, dabei wären es Entscheidungen für eine nachhaltige Zukunft und für unser eigenes Wohl. Achtung: Wohl und nicht Wohlstand!

Was in meinen Zeilen schwer nach ökologischem Abstimmungskampf riecht, handelt eigentlich nur um das Hinterfragen von Ansprüchen. Noch nie mussten wir so wenig Arbeitszeit für die Grundbedürfnisse aufwenden, noch nie stand uns so viel Geld für die Ansprüche jenseits des Existenzminimums zur Verfügung. 1966 mussten wir 49% des Einkommens für Nahrung und Bekleidung ausgeben, heute sind es noch 16% (Quelle: Lebenshaltungskosten, Avenir Suisse). Die Kosten für das Wohnen blieben während den vergangenen fünfzig Jahren ungefähr stabil, so kann davon ausgegangen werden, dass ein beträchtlicher Teil dieses freigewordenen Drittels unseres Einkommens im Schlund unserer modernen Ansprüche verschwindet. Oje, jetzt wird’s moralinsauer, werdet ihr denken. Ja, richtig, jetzt erlaube ich mir, eine Spaßbremse zu sein, und frage euch: Wieso nicht auf einen kleinen Teil des unnötigen Wohlstands verzichten und ihn in eine umweltbewusste Zukunft investieren?

Ich würde sogar etwas bezahlen, um Dieter Bohlen loszuwerden.

©Daniel Krumm

Mai 2021

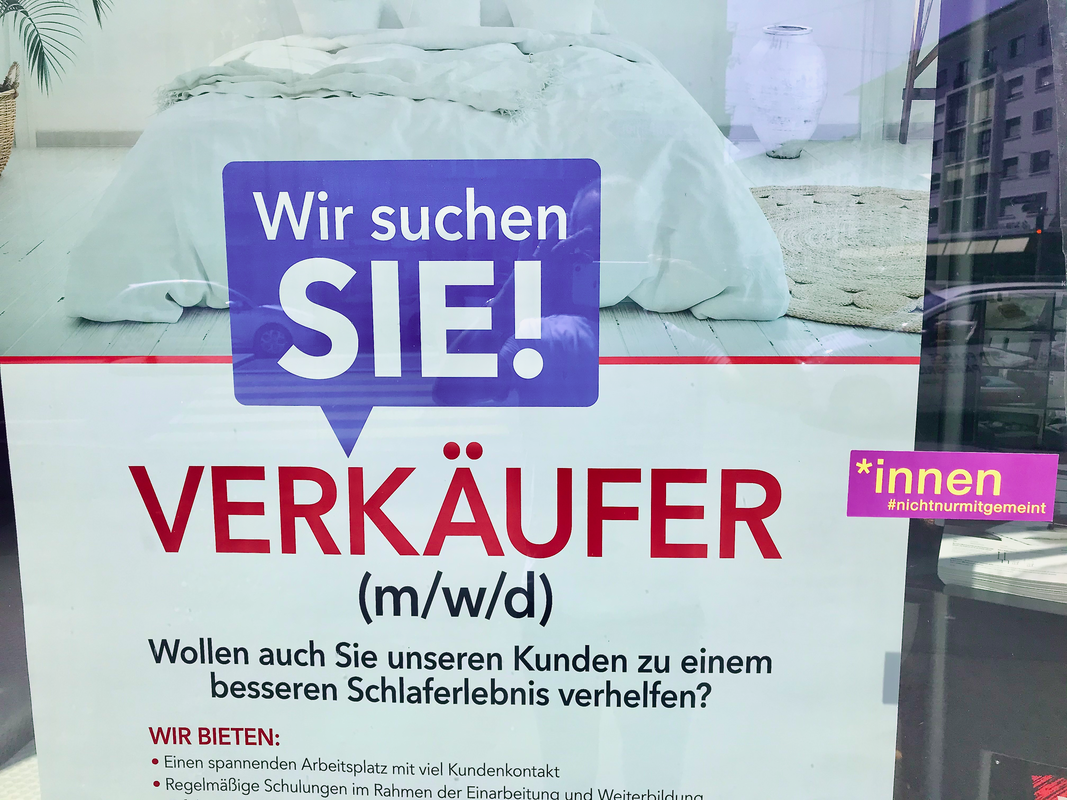

GLATTEIS

Kürzlich stand ich vor dem Schaufenster eines Bettwarenhändlers und betrachtete ratlos dieses Plakat.

Meine lieben Freund*innen, ich muss zu meiner Schande eingestehen, dass ich keine Ahnung hatte, was das d bei der Geschlechterbezeichnung zu bedeuten hat. Inzwischen habe ich mich schlaugemacht und herausgefunden, dass d für divers steht und damit ein drittes Geschlecht gemeint ist. Allerdings gibt es noch weitere Abkürzungen für ein drittes Geschlecht: i für inter, a für andere oder einfach nur x. Ich denke, diese Erklärung ist nicht vollständig, man redet schließlich auch von transsexuell und nonbinär. All die Menschen sind nicht zu beneiden, die sich für ihr Geschlecht zu rechtfertigen haben oder sich diesbezüglich nicht in Schwarz oder Weiß einordnen lassen möchten.

Ja, mein Nichtwissen ist eine Blamage, zeigt es wieder einmal, wie ungenügend sich weiße Männer mit reifem Jahrgang in Genderthemen auskennen oder auskennen wollen. Was zu unserer Zeit nicht relevant war, sollte heute auch kein Thema sein. Punkt Schluss. Kein Wunder stehen wir Alten mit dieser Einstellung unter Generalverdacht. Ihr hört zwischen den Zeilen einen verschämten Hauch von Schuldbewusstsein, trotzdem sehe ich in mir keinen bedingungslosen Kämpfer für eine genderneutrale Gesellschaft. Und dies nicht aus altersbedingtem Starrsinn oder auf ein trotziges Gewohnheitsrecht pochend. Mich irritiert die überreizte Sensibilität dieses Themas und seit jede Veröffentlichung und Kommunikation einer akribischen Prüfung unterworfen wird, fühle ich mich auf verdammt dünnem Glatteis. Entweder rutsche ich aus oder breche ein. Selbst ich, der ich gewohnt bin, mit Worten zu arbeiten, komme an meine Grenzen. Als Werktätiger in Staatsdiensten erhielt ich kürzlich von der Abteilung Gleichstellung Unterricht in gendergerechter Sprache.

FALSCH: «Niemand darf aufgrund seiner politischen Überzeugung benachteiligt werden.»

RICHTIG: «Niemand darf aufgrund der politischen Überzeugung benachteiligt werden.»

FALSCH: «Behandlung beim Zahnarzt»

RICHTIG: «zahnärztliche Behandlung»

Worte auf der Goldwaage! Da war die Umstellung auf die neue deutsche Rechtschreibung das reinste Vergnügen. Glaubt mir, wie der Verfasser dieses Stellenplakates, werden wir immer wieder an dieser hohen Messlatte scheitern. Und wenn ihr auf dem Foto genau hinschaut, könnt ihr rechts erkennen, dass die diskriminierende Berufsbezeichnung durch die Genderpolizei bereits korrigiert wurde. Zack, und schon bekommt man eine geklebt!

Nun hoffe ich, dass mich diese Zeilen nicht auf den medialen Scheiterhaufen bringen, sondern zu verstehen geben, dass mich die genderneutrale Sprache in meiner freien Ausdrucksweise diskriminiert. Dagegen protestiere ich in aller Form!

©Daniel Krumm

April 2021

BILDUNGSOFFENSIVE

Die Stadt, in der ich lebe, hat 2017 begonnen, die wunderschönen alten, emaillierten Straßenschilder durch neue zu ersetzen, welche gleichzeitig die Erklärung des Straßennamens mitliefern. Ein Projekt, das 1025 Straßen, Gassen, Wege, Plätze betrifft und gut 100’000 Franken kosten soll. Ob dieses Geld mit dem Schildertausch sinnvoll angelegt wurde, sei dahingestellt, aber man lernt doch einige Feldherren, Politiker, Maler, Dichter und Denker, kaum Frauen, dafür Orte, Flurnamen und Pflanzen kennen.

Na ja, ehrlich gesagt, geht es mir damit wie bei einem Museumsbesuch. Ich lese die Erklärung des Exponats und beim nächsten Schildchen habe ich bereits wieder vergessen, was ich vorher gelesen habe. Ein Beispiel eines Straßenschilds, welches sich bereits nach fünf Metern aus meinem Kopf verflüchtigt hat:

Bungestrasse Gustav von Bunge (1844–1920), Arzt und Sozialmediziner (Abstinenzbewegung)

Allerdings fand ich auch Erklärungen, auf die ich niemals gekommen wäre:

Ackerstrasse Vermutlich Hinweis auf die landwirtschaftliche Vergangenheit der Gegend

Nicht vergessen darf ich jene Straßenschilder, die mit einer unerwarteten Erklärung zu überraschen wissen:

Bernerring Bern, schweizerische Bundesstadt und Hauptstadt des gleichnamigen Kantons

Jedoch die erstaunlichsten Schilder mit Anmerkungen sind jene auf den Fotos. Ich bin sogar etwas sprachlos. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass wir Bürger von der staatlichen Exekutive nicht so richtig ernst genommen werden, aber dass man uns für dämlich hält, ist leicht irritierend. Hat denn das Bildungssystem der Stadt derart versagt? Ich lasse diese Frage im Raum stehen, denn bei der Recherche zu diesen Straßenschildern fand ich heraus, dass diese beiden Schilder gar keine Erklärungen haben dürften. Es existiert auf der städtischen Internetplattform ein Verzeichnis der Straßennamen mit den Erklärungen und siehe da, den beiden obigen Schildern fehlen die Erklärungen. Man erklärt auch den Grund der fehlenden Erklärungen, man schreibt, diese Straßennamen seien selbsterklärend.

Aha! Da hat jemand die regierungsrätliche Weisung nicht verstanden?

Darum, meine lieben Freund*innen, sollten wir der kantonalen Bildungsoffensive dankbar sein, denn sie schenkt uns nicht nur Bildung, sie offenbart uns auch deren Mangel.

©Krumm, Daniel

April 2021

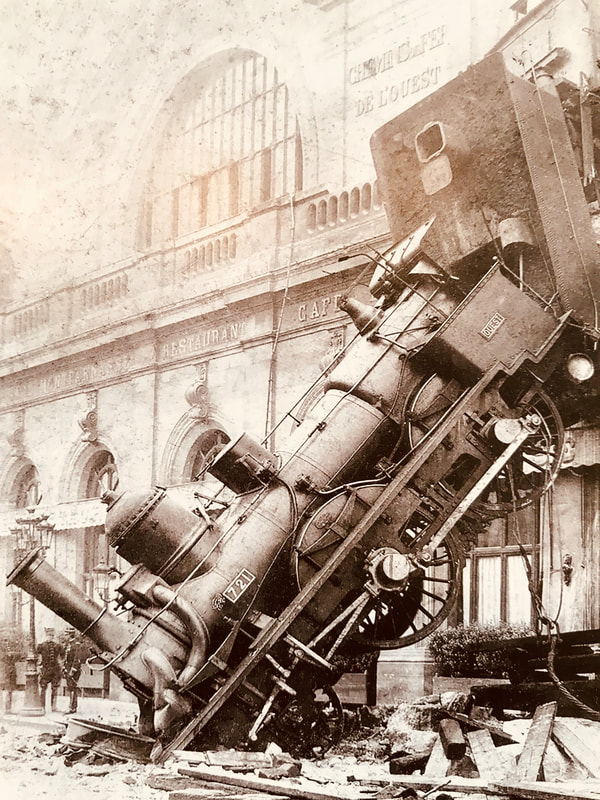

TOTALAUSVERKAUF

Meine lieben Freunde, ich bin seit der Kindheit, also schon seit geraumer Zeit, ein enthusiastischer Anhänger des FC Basel, dem Club meiner Stadt. Vermutlich riskiere ich mit dieser Beichte, dass einige Leser, genervt oder verständnislos mit den Augen rollend, ihr Interesse an diesen Zeilen verlieren. Aber hört doch zu, was ich zu sagen habe!

Was ihr hier seht, ist das Mahnmal für einen Fußballverein, der vor Jahren dem süßen Duft des Erfolgs erlegen ist. Diese Verlockung war eigentlich gar keine, denn wünschte der Club, nicht in die provinzielle Bedeutungslosigkeit abzudriften, musste er sich der Kommerzialisierung des Sports ergeben. Der FC Basel war darin über viele Jahre erfolgreich, heute nicht mehr. Erste sportliche und strukturelle Auflösungserscheinungen und der dunkle Schatten ausländischer Investoren verdüstern die Sicht der Fans auf das aktuelle Spiel. Ein simples Spiel mit Emotionen, Stolz und Loyalität wird plötzlich auf dem glatten und nüchternen Parkett der Finanzwelt ausgetragen.

Der Fan ist zu Recht empört, allerdings verschloss er auch die Augen vor der Realität und ließ sich lange Zeit vom Erfolg blenden. Der Weg dieses Vereins unterscheidet sich kaum von jenem einer bekannten Warenhauskette (Name der Redaktion bekannt), die in früheren Zeiten ein stolzes und erfolgreiches Schweizer Unternehmen gewesen war. Dann wurden diese Warenhäuser von einem Konzern (Name der Redaktion bekannt) geschluckt und siehe da, langsam ging es bergab. Irgendwann war man sich in diesem Konzern den Warenhäusern überdrüssig und verscherbelte sie an einen Investor (Name der Redaktion bekannt) der nun die Filetstücke behält und den unrentablen Rest verramscht. Steht am Schaufenster TOTALAUSVERKAUF angeschrieben, dann wisst ihr, dass dieses Geschäft keine Rendite abwarf. Die Maschine der Marktwirtschaft funktioniert so.

Aber liefern nicht WIR den Treibstoff, den diese Maschine zum Laufen bringt? Bevor ich mit erhobenem Zeigefinger zu moralisieren beginne und unser modernes Konsumverhalten mit ätzendem Kommentar überschütte, wende ich mich wieder dem Fußball zu.

Liebe Fans des FC Basel oder wie die ambitiösen Vereine alle heißen! Lasst uns abkehren von den Träumen der Meisterschaft, dem Griff nach den Sternen, dem Glanz des Ruhms und kehren wir zurück zu den Wurzeln des Spiels, zurück in die Nationalliga B, wo der einzige Sponsor der örtliche Elektroinstallateur mit seiner Werbung auf der stolzen Brust der Spieler ist.

Im Moment glimmt noch Licht im Stadion und draußen hängt kein Schild TOTALAUSVERKAUF. Die Götterdämmerung lässt auf sich warten!

©Krumm, Daniel

März 2021

INTELLIGENZTEST

Letzte Woche war Abfuhr von Altpapier und Altkarton. Immer wieder ein Erlebnis der Sonderklasse, offenbart sich doch an solchen Tagen das wahre Gesicht der Gesellschaft. Zeig mir deinen Müll und ich sage dir, wer du bist. Eine Aussage, die hier nur bedingt zutrifft, denn faktisch ist altes Papier und Karton kein Müll. Wir reden hier von Wertstoff, also Stoff, den man der Wiederverwertung zuführt. Der Bürger muss einzig mit einer korrekten Trennung der verschiedenen Stoffe seinen Teil an ein erfolgreiches Recycling beitragen. Man könnte meinen, dies sei keine schwierige Angelegenheit.

Also frage ich mich, was ein ausrangiertes Weihnachtsbäumchen im Altpapier zu suchen hat. Das letzte Mal quoll aus der Kartonschachtel eines Laserdruckers noch Styropor und das vorletzte Mal stand eine Kunststoffverpackung dabei. Aus diesem Grund betrachte ich das Thema Entsorgung als gesellschaftlichen Intelligenztest. Es zeigt sich, ob man in der Schule beim Einmaleins der Materialkunde aufgepasst hat. Offenbar versagt beim Entsorgen das durchschnittliche Denkvermögen. Eine Tatsache, vor der man in vielen Gegenden Frankreichs bereits kapituliert hat und die Leute ihre Wertstoffe, Papier, Karton, Glas, Blech, Alu, PET, Kunststoff in einem einzigen Sack entsorgen lassen. Der Inhalt dieses Sackes wird dann nachträglich von hochqualifizierten Fachkräften sortiert.

Aber dieser Haufen will uns noch etwas anderes mitteilen, erstens, dass kaum jemand weiß, wie man altes Papier und Karton bündelt und zweitens, dass nur wenige Zeitung lesen. Ist das ein Zeichen? Macht Online-Shopping dumm? Sollte mehr Zeitung gelesen werden? Plötzlich erscheinen mir die Bewohner in unserem Haus in einem völlig neuen Licht.

Ja ja, meine lieben Freunde, so ein Papier- und Kartonhaufen lässt tief blicken. Jedes Mal bin ich überrascht, mit welcher Dreistigkeit die Leute ihren überflüssigen Ballast loswerden wollen. Oder sind etwa diese Leute einfach nur zu bequem. Schaut man zur Glassammelstelle, da herrschen dieselben Zustände. Leider wird die Gemeinde irgendwann schwach und räumt die Sauerei auf. So haben die Faulen und Dreisten gewonnen, die Zeit richtet es.

Vielleicht sind sie intelligenter, wie ich meine.

©Krumm, Daniel

März 2021

SINNLOSIGKEIT

Dieses Foto stammt aus einem köstlichen Kurzfilm von Simon Starling, einem englischen Künstler. Er überquerte 2006 zusammen mit einem Freund einen See in Schottland, den Loch Long, in einem kleinen hölzernen Dampfboot. Um die Dampfmaschine anzutreiben, verheizen sie das Boot. Planke für Planke werden demontiert, zerkleinert und in den Ofen gesteckt, dies so lange, bis sie sich nicht mehr über Wasser halten können und mit dem Wrack absaufen. Zum Schluss treiben nur einige Trümmer auf der Oberfläche. Aber nicht genug Wahnwitz, denn vor dieser grotesken Fahrt wurde das Boot auf dem Grund des Sees entdeckt, aus der Tiefe geborgen und restauriert. Welch hirnrissige Aktion! Was mit viel Aufwand gerettet wurde, zerstört man wieder. Ein Kreislauf der Sinnlosigkeit. Okay, Engländer hatten schon immer einen Hang zu exzentrischer Schrulligkeit, weshalb man dies mit britischem Humor erklären könnte. Aber nehmen wir uns die Zeit und betrachten diese Aktion näher, dann staunen wir über deren Botschaft.

Sie verheizen, was sie antreibt und über Wasser hält. Sie zerstören das, was sie aufgebaut haben. Nicht genug, denn da fällt auf, wie kurzsichtig und bequem die zwei sich verhalten. Sie werden untergehen, dem sind sie sich bewusst, aber zu rudern, ist zu anstrengend. Man fährt mal mit Dampf, soweit es geht, und schaut dann weiter.

Es ist klar, das ist eine kritisch humorvolle Auseinandersetzung mit unserer gängigen Haltung zum Umgang mit der Umwelt. So paradox dieser Kurzfilm im ersten Moment erscheint, so treffend ist seine Botschaft. Aber Starling stellt nicht nur die Nachhaltigkeit unseres Denkens und Handelns in Frage, er weist auch darauf hin, dass Technologie nicht zwingend ein Fortschritt darstellen muss. Was bringt eine Dampfmaschine, wenn der Treibstoff ausgeht?

Und somit spanne ich den Bogen zu meinem Lieblingsfeindbild, dem Elektroscooter, das Trottinett für degenerierte Mobilitätskonsumenten. Um ja nicht einige Meter zu Fuß absolvieren zu müssen, wurde ein Gerät lanciert, welches bei der Herstellung eine fürchterliche Umweltbilanz aufweist, welches nur eine Lebenserwartung von wenigen Monaten hat, welches zum Laden von Fahrzeugen eingesammelt werden muss und welches nur sperrig im Weg herum steht. Sinnfreie Technologie, die ich gerne an Stelle des Dampfbootes im Loch Long versenken würde. Das Tragische aber ist, es gäbe noch viele technologische und ideelle Sinnlosigkeiten, die es wert wären, hier erwähnt zu werden. Aber das reicht für heute.

Dieser Kurzfilm heißt übrigens Autoxylopyrocycloboros. Na ja, typisch britisch eben!

©Krumm, Daniel

Februar 2021

ESSGEWOHNHEITEN

Das ist die Liste der beliebtesten Gerichte, die im vergangenen Jahr millionenfach durch eat.ch nach Hause geliefert wurden:

- Pizza Margherita

- Burger

- Pommes Frites

- Cheeseburger

- Pizza Prosciutto

- Tacos

- Pizza Hawaii

- Pizza Prosciutto e Funghi

- Tiramisù

- Döner Box

Auf jeden Fall nichts Gutes! Ich frage mich, ob nicht bereits die Heimlieferung warmer Speisen im Grundsatz eine höchst fragwürdige Angelegenheit darstellt. Ist es nicht sogar ein Verbrechen am verwendeten Lebensmittel als solches? Da werden wertvolle Nahrungsmittel, die aufwändig angebaut, gezüchtet oder hergestellt wurden, zu einem Essen verarbeitet, welches dann lauwarm und pampig beim Konsumenten ankommt und höchstens noch zur genussfreien Kalorienaufnahme taugt. Schade für die Rohstoffe. Einfach ausgedrückt, wenn man keine Ansprüche an die Qualität der Speisen hat, ist der Lieferservice die ultimative Alternative zu einer selbstzubereiteten Mahlzeit.

Aber betrachten wir doch einmal die Hitparade der gelieferten Gerichte. Pizzen sind ja die Lieferklassiker, aber was zu denken gibt, ist die Auswahl. Auf Platz 1 steht das Basismodell, auf 5 mit der Option Schinken und als absoluter Ausdruck der kulinarischen Variationsfreude auf Platz 8 die königliche Ausführung mit Schinken und Dosen-Champignons. Über Platz 7 zu reden, scheint mir sinnlos. Menschen, die sowas bestellen, verwenden für ihre Spaghetti al Sugo vermutlich Ketchup. Da wären die Plätze 2 und 4, die Burger, welche erst mit Corona so richtig zum Lieferhit wurden. Hier kann davon ausgegangen werden, dass mit der Lieferung nicht mehr viel zerstört werden kann. Ah, Platz 3 nicht vergessen! Kalte und welke Pommes Frites, zwanzig Minuten nach dem sie aus dem ranzigen Öl gezogen wurden. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jeder Kommentar ist Verschwendung. Aber Platz 6 ist ein kleiner Lichtblick. Dieser mexikanischen Spezialität kann doch eine gewisse Finesse zugesprochen werden, trotzdem bin ich sicher, dass auch das im erkalteten Zustand schwer zu verdauen ist. Platz 9 ein köstliches Dessert, welches bei der Lieferung auf der warmen Pizzaschachtel liegt und entsprechend leicht temperiert genossen werden muss. Und auf Platz 10 die Döner Box! Habt ihr mal in solch eine Box geschaut? Als ich es tat, war ich mir nicht sicher, ob das schon einmal gegessen worden war. Alles in eine Schachtel geschüttet und Pommes Frites unten drunter. Wer tut sich denn sowas an?

Meine lieben Freunde, wenn das der kulinarische Spiegel unserer Gesellschaft ist, dann sind wir dem Untergang geweiht. Aber definitiv!

©Krumm, Daniel

Januar 2021

SCHANDFLECK

Jedes Mal, wenn ich an diesem Schandfleck vorbeilaufe, wünsche ich mir, mehr über den Hintergrund dieser, sagen wir mal, eigenwilligen Interpretation von Architektur zu erfahren. Wir Schweizer tendieren ja zu perfektionistischer Korinthenkackerei, weshalb eine derartige Favela-Hütte sogleich ein Nasenrümpfen auslöst und erst recht für Unmut sorgt, wenn es sich seit gefühlter Ewigkeit so präsentiert. Was zu Beginn als unfertiger Bau betrachtet wurde, scheint sich als permanente Unzierde unserer Gemeinde zu etablieren. Das Ganze an der Hauptstraße und nicht etwa in einem Hinterhof.

Eigentlich braucht man die Geschichte dieser Ruine gar nicht zu kennen, denn solch ein Makel existiert in jeder Ortschaft, auf der ganzen Welt. Ich behaupte das mal. Mag sein, dass die Diskrepanz zwischen dem Schandfleck und den schmucken Gebäuden nicht an allen Orten so eklatant ausfällt. Überall gibt es die renitenten Hausbesitzer, die sich einen Scheiß um die minimalen Anforderungen an das Ortsbild scheren. Aber nicht genug. In der Regel pflegen diese Menschen auch eine dazu passende Sauerei um ihr Gehütt, dass der Gesamtanblick erst recht schmerzt.

Aber wie ich diese Unordnung so betrachte, wird mir klar, dass dies kein Schandfleck ist, sondern ein Denkmal. Denk mal nach, will es uns sagen, gäbe es mich nicht, dann sähe der Rest nicht so hochwertig aus. Erst meine Hässlichkeit macht euch zu Schönheiten. Gäbe es mich nicht, dann wären alle anderen Häuser mit ihrer spießigen Ordnung nur langweilige Ödnis. Unsere Orte hätten die Monotonie nordkoreanischer Plattenbauten. Ab und zu ein Misthaufen zwischen den Rosen schadet nichts. Allerdings stellt sich die Frage, ob ich mit meiner Erkenntnis nicht völlig falschliege und der Schandfleck gar kein Denkmal, sondern ein Mahnmal ist. Es mahnt uns vor zu viel Perfektion.

Jetzt verstehe ich auch, weshalb er nicht aufräumt, denn nur so kommt sein Adventskranz an der Tür zur Geltung.

©Krumm, Daniel

Dezember 2020

GIG-ECONOMY

Ich bin kein Freund von Anglizismen, weil sie mich oft als uncoolen Deppen dastehen lassen, da ich zero Ahnung habe, was sie bedeuten. Solch eine Blamage widerfuhr mir, als ich fragte, was für ein Tag der Hashtag sei. Da ich nicht gerne als einen Oldie abgestempelt werden will, versuche ich seither, jede neue Wortkreation, die am Horizont aufpoppt, sogleich zu klären. So kann ich bei Bedarf mit einer hippen Wortwahl brillieren.

Diese Woche las ich in der Zeitung von der Gig-Economy und machte mich auf der Stelle schlau. Und wieder einmal staunte ich, wie sich ein negativer Begriff auf Englisch erheblich positiver anhört. Influencer hört sich doch besser an wie Produktevertreter, Chillen viel cooler als Faulherumhängen, Nordic Walking entscheidend sportlicher denn Laufen an Stöcken.

Aber Achtung, jetzt kommt der Shitstorm!

So erscheint Gig-Economy enorm netter als Billigabsahnen. Mittlerweile funktioniert ein ganzer Wirtschaftszweig dank Arbeitskräften, die in einer nebulösen Grauzone arbeiten. Zum Beispiel Uber mit ihren Fahrern und Essens-Kurieren. Und wir wissen alle, dass diese Leute miserabel bezahlt werden, keine soziale Absicherung und keine Versicherungen haben. Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Die machen das ja freiwillig, hört man sagen. Na ja, mehr oder weniger. Lieber schlecht, statt gar nichts verdienen, rechtfertigen sich diese Leute und greifen fatalistisch nach dem Strohhalm und glauben hoffnungsvoll dem Versprechen auf Selbstständigkeit und Freiheit.

Aber wisst dir was? Uber verdient sich an diesem System dumm und dämlich. Ein Beispiel? Für vier Pizzas im Wert von 100.- Fr. erhält der Pizzakurier von Uber Eats für das Ausliefern 8.50 Fr. und Uber sackt dafür 30.- Fr. ein. Die Wartezeit wird selbstverständlich nicht bezahlt und die meiste Zeit verbringt der Kurier mit Warten.

Die Konzerne der Gig-Economy sind die Blutegel der Wirtschaft. Das Vermitteln von Produkten und Dienstleitungen und das damit verbundene Aushöhlen der Wertschöpfungskette ist ihr Geschäftsmodell. Uber, Alibaba, Amazon, Booking.com, Airbnb, Zalando und all diese Plattformen tragen kaum etwas zur Volkswirtschaft bei, sie schöpfen nur die Sahne von der Milch ab und verstopfen die Straßen mit Paket- und Kurierfahrzeugen. Ein dominantes System, welches sich an unserer Bequemlichkeit, Ungeduld und Kurzsichtigkeit bereichert.

So, denen habe ich es jetzt aber gegeben! Das war kein Shitstorm, das war bereits ein Bashing!

©Krumm, Daniel

Dezember 2020

INTOLERANZEN

Da gibt es diverse Intoleranzen, unter denen ein Mensch leiden kann. Die Medizin spricht von einer Stoffwechselstörung, deren Ursache ein Enzymdefekt oder ein Enzymmangel sein kann und allergische Reaktionen zur Folge hat. Als Beispiel sei die Laktose-Intoleranz aufgeführt, die den Genuss von Milchprodukten zum Alptraum der Gedärme werden lässt. Wenn man das Thema Intoleranzen bei Wikipedia überfliegt, stellt man fest, dass es kaum etwas gibt, gegen das man nicht intolerant sein kann. Unser Körper ist offensichtlich nicht mit allem einverstanden, was ihm tagtäglich zugemutet wird. Interessant ist auch die Tatsache, dass die Intoleranzen nicht weltweit gleich verteilt sind und keine Modeerscheinung darstellen. Selbst Ötzi, die 5000 Jahre alte Gletschermumie, war laktoseintolerant, wie man bei Genuntersuchungen herausfand.

Trotzdem mache ich mir meine Gedanken zur Entwicklung der Intoleranzen, kann ich mich doch beim besten Willen nicht erinnern, dass derartige Begriffe früher ein Thema waren. Aber vielleicht liegt es nur an neuen Begrifflichkeiten, wieso man etwas plötzlich wahrnimmt. Das Burnout war einst eine Erschöpfungsdepression und eine Intoleranz eine Allergie. Die wachsende Häufigkeit solcher Erscheinungen dürfte jedoch der gesellschaftlichen Entwicklung und nicht der Evolution geschuldet sein. Das behaupte ich mal einfach so.

So komme ich auf das obige Foto zu sprechen, welches nämlich ein ähnliches Phänomen dokumentiert. Man kann über die Qualität dieses Strassenkunstwerkes seine eigene Meinung haben, man kann es sogar scheiße finden, aber man sollte es nicht zerstören. Das meine ich zumindest. Ein Guerilla-Sprayer aus der militanten Szene war nicht dieser Meinung und brachte es mit roter Farbe zum Ausdruck. Die Medizin spricht hier von einem klassischen Auswuchs der akuten Respekt-Intoleranz, eine Erscheinung, der man immer öfter begegnet. Was einem nicht passt, wird kaputt oder schlecht gemacht. Angefangen bei einem gewissen D.T. aus den USA (Name der Redaktion bekannt), über religiöse Fanatiker bis hin zu einem radikalen Sprayer kann eine klare Tendenz zur Respekt-Intoleranz festgestellt werden. Ein Trend, einer Abwärtsspirale gleich, der nichts mit defekten Enzymen, vielmehr mit defekten Gesinnungen zu tun hat. Oder so.

Übrigens, meine Intoleranz beginnt bei der Intoleranz!

©Krumm, Daniel

November 2020

ALTERNATIVDESTINATION

Diese Zeilen schreibe ich mit Scham und dem Wunsch zur Wiedergutmachung. Was hier wie Beichte und Busse daherkommt, soll euch zeigen, dass das Verhalten der meisten von uns in diesem Jahr der Fahne im Wind gleicht. Enttäuscht nahm man wahr, wie das geliebte Urlaubsziel zum Seuchengebiet mutierte, also brauchte es eine Alternativdestination. So suchte man quasi nach einem Ersatz, einem Notbehelf. Nur für dieses Jahr, im nächsten werden wir wieder in den Süden pilgern, in die Ferne schweifen, an den Stränden herumliegen, um Inseln herum tauchen, mit riesigen Schiffen reisen, werden wir wieder Sangria aus Kübeln saufen, Sonnenbrände davontragen, in Massen Sehenswürdigkeiten überfluten, sich durch Buffets fressen und sich animieren lassen. All dies ist heuer nicht möglich. Schade!

So erging es auch uns. Wohin, wenn nicht ins sonnenüberflutete und weinselige Languedoc? Unser Notbehelf war das Engadin. Zwei Wochen werden wir uns da schon beschäftigen können, dachten wir uns und reisten ohne überzogene Erwartungen nach Scuol.

Nun, meine lieben Freunde, ihr werdet es nicht glauben, aber ich denke, in den beiden Wochen zu einem besseren Menschen geworden zu sein. Ja, ohne Scheiß! Denn ich erkannte, dass es keine Alternativdestinationen gibt. Dafür ist das Engadin zu atemberaubend. Nicht weil mir beim Wandern bergauf meist die Luft wegblieb, vielmehr ist damit die Wirkung beim Anblick dieser Berg- und Naturwelt gemeint. Schlichtweg grandios. Abgesehen von den körperlichen Strapazen und dem Umstand, dass sich partiell die Haut von meinen Füssen löste, erwarteten uns eindrückliche Eindrücke und maßloses Staunen. Stichwort: Nationalpark! Aber auch die Gastfreundschaft, die Qualität des Essens und die Absenz der Massen sprechen für weitere Besuche des Tals. Kurzum, wir waren begeistert!

Dabei hatte ich allerdings ein unterschwellig schlechtes Gewissen. Ich habe dieses Tal beleidigt, habe ich es doch zur Notlösung degradiert und da war ich mit Sicherheit nicht alleine. Das Tal muss sich fühlen, wie jemand, den man im letzten Moment einlädt, weil jemand abgesagt hat. Zweite Garnitur, Ersatzspieler, Trostpflaster, besser als gar nichts. Aber das hat dieses Tal nicht verdient, definitiv nicht.

Also, ihr herzlichen Engadiner, ich möchte mich für meinen Affront gegenüber euch entschuldigen und mit einer ehrlichen Vorfreude wiederkommen. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass das Languedoc nicht eifersüchtig wird.

©Krumm, Daniel

Oktober 2020

STEINMÄNNCHEN

Ich liebe unberührte Natur, in der man urwüchsige Wildnis erleben darf, ohne auf unschöne Auswüchse der Zivilisation zu stoßen. Allerdings ist in unseren Breitengraden und vornehmlich in der kleinräumigen Schweiz die Suche nach authentischer Natur eine gröbere Herausforderung. Da meint man, endlich die stille Abgeschiedenheit eines Waldes in einem verwilderten Tal gefunden zu haben, schon kommt eine lärmende Schulklasse entgegen und weiter vorne führt eine sechsspurige Autobahn vorbei.

Wieder einmal dachte ich, solch einen unbefleckten Ort in der Natur entdeckt zu haben. Ein Bächlein, welches sich in einem schmalen Juratal zwischen Steinen durchwindet, von Felsen stürzt und sich in Mulden sammelt. Über allem ein weicher Bezug aus Moos, dekoriert mit Farnen. Einzig das Murmeln des Wassers und ein Vogel im Geäst sind zu hören.

Aber leider standen da diese Steinmännchen und sogleich trübte sich die Freude an diesem idyllischen Plätzchen mächtig ein. Ich muss mich beherrschen, um nicht die untersten Steine wegzukicken, damit diese Mahnmale der menschlichen Einfältigkeit kollabieren und nicht mehr diesen wunderschönen Ort entweihen. Ich habe sie stehengelassen. Vielleicht gab es einen Funken Respekt vor dem zugegebenermaßen kunstvoll und kühn aufgetürmten Gebilde. Trotzdem empfinde ich solche Konstrukte als optische Umweltverschmutzung und erinnern mich schwer an Hunde, die ihre Präsenz mit einem Strahl Pisse markieren müssen. Oder sind es eventuell okkulte Zeichen? Vielleicht fanden hier unlängst spiritistische Messen oder gar Hexenverbrennungen statt? Blödsinn! Macht man sich über diese Steinmännchen schlau, dann findet man tatsächlich historische Hintergründe, die von Wegmarkierungen über Vermessungspunkte bis zum Wohnsitz guter Geister berichten.

Unweigerlich kommt mir der touristische Grundsatz in den Sinn: Mit dem Massentourismus verliert jede paradiesische Destination ihre Schönheit. In dieses idyllische Tal finden nur wenige Leute und doch reicht es, um Spuren zu hinterlassen, die stören. Ist denn das nötig?

Aus meiner Sicht nicht, darum gab ich einem weniger effektvoll aufgetürmten Steinmännchen einen vernichtenden Tritt und setzte verbissen die Suche nach der unberührten Natur fort.

©Krumm, Daniel

September 2020

ALLEINSEIN

Plötzlich steht diese Rotbuche ganz alleine da. Sie wirkt ein wenig zerzaust und verloren. Der Holzschlag des Winters hat sie verschont, denn der Borkenkäfer liebt einfach keine Rotbuchen. Egal, aber Tatsache ist, dass sich ihre Perspektive auf die Welt völlig verändert hat. Vorher musste sie sich auf die Zehenspitzen stellen, um einen Blick ins Tal zu erhaschen, jetzt ist sie über alles erhaben und die aufdringlichen Fichten sind weg. Man sieht es ihr an, sie stand ihr Leben lang eingeklemmt zwischen den anderen Bäumen und musste sich behaupten. Da gab es kaum Raum zur Entfaltung und wollte sie ans begehrte Licht, dann hatte sie Leistung zu erbringen. Wer nicht wuchs, verkümmerte im Schatten. Aber jetzt ist sie Königin des Waldes. Sie blickt auf den niederen Bewuchs und die angefressenen Baumleichen hinab und fühlt sich erhaben.

Alles hat sich verändert und sie wäre unendlich glücklich, gäbe es da nicht einige Probleme, die sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannte. Der Wind! Seit sie alleine dasteht, reißt er an ihr herum, zerrt an den Ästen, bringt sie bedrohlich zum Schwanken und die Wurzeln haben größte Mühe, verankert zu bleiben. Niemand da, an den man sich anlehnen kann. Und die Sonne! Sie brennt erbarmungslos auf die dünne Borke, dass sie droht aufzuspringen, wie die Wurst auf dem Grill. Nirgends Schatten. Als läge sie wie eine nackte Rothaarige ohne Sonnencreme und ohne Sonnenschirm den ganzen Tag am Strand.

Die Gemeinschaft hat halt auch seine guten Seiten, man ist nicht so allein. Darum bin ich überzeugt, dass diese Rotbuche die Vorzüge des Kollektivs schnell erkannt hat. Zu spät! Eine menschliche Entscheidung oder eine natürliche Katastrophe hat sie unverhofft in die Isolation gestellt. Wer kennt das nicht? Da stirbt jemand weg, da wird man verlassen, da wird man entlassen und schwupp, schon ist man einsam. Und man ist höchst selten darauf vorbereitet, wie diese Rotbuche, sonst hätte sie sich rechtzeitig kräftige Wurzeln, eine dicke Borke oder schattenspendende Äste zugelegt.

Ja, meine lieben Freunde, was will uns das Schicksal dieser Rotbuche sagen?

Ganz einfach: Nehmt euch in Acht, der Wald ist nicht so nett, wie ihr meint. Da geht es oft sehr menschlich zu.

©Krumm, Daniel

August 2020

ALLMEND

Mit dem Begriff Allmend bezeichnen wir bei uns in der Schweiz den öffentlichen Raum, also jene Flächen, die der Allgemeinheit gehören und nicht in privatem Besitz sind. Ein Beispiel solch einer Fläche ist der Bürgersteig. Bereits das Wort symbolisiert den öffentlichen Charakter. Nun stelle ich fest, dass viele Bürger die Eigentumsverhältnisse solcher Flächen neu interpretieren. Streng betrachtet, kann man als Steuerzahler durchaus einen Anteil am öffentlichen Gut sein Eigen nennen. Auch ich habe manchmal das Gefühl, mit meinen Steuern wieder einmal eine ganze Straße gekauft zu haben. Hahaha, kleiner Scherz, dieser Betrag reicht knapp für einen Gullydeckel. Entschuldigt, ich schweife ab.

Dieses Foto ist nur ein Beispiel, wie die Allmend immer mehr von den Bürgern annektiert wird. Man könnte meinen, das Volk holt sich zurück, was ihm gehört. Oder sozialer ausgedrückt: Lasst uns teilen! Solch ein wunderbarer E-Scooter - für mich persönlich die absolute Krönung der Mobilität - ist ja ein perfektes Beispiel für unsere soziale Gesellschaft, denn damit teilt man nicht nur das Gerät, sondern auch dessen Abstellplatz mit anderen Bürgern. Einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn zeigen auch jene großzügigen Menschen, die ihre unnützen Güter auf den Bürgersteig stellen und mit GRATIS anschreiben. Irgendjemand kann den kaputten Bürostuhl oder so sicherlich gebrauchen, man muss ihn nur lange genug stehen lassen. Sonst holt ihn der Gemeindearbeiter, welcher in der Regel nicht so wählerisch ist. Eine bezaubernde Entwicklung ist auch das Müll-Sharing. Man teilt sich den Müll, damit wir alle etwas davon haben. Zu genießen in Parks, an Grillstellen, an idyllischen Ufern oder an Recycling-Sammelstellen. Die Sozialisation der Allmend ist nicht mehr aufzuhalten. Privatsphäre und Öffentlichkeit wird sich durchmischen, Besitz bekommt einen anderen Status. Wir teilen alles, wenn es sein muss auch den Ehepartner, man will ja nicht egoistisch und besitzergreifend sein.

Liebe Freunde, die Zeiten ändern sich, was bedeutet, dass ihr euch darauf vorbereiten müsst. Überlegt in Zukunft reiflich, was ihr kauft. Denkt immer daran, es sollte auch der Öffentlichkeit gefallen. Keine spleenigen Anschaffungen, die selbst die Müllabfuhr stehen lässt, nur keine Geschmacksverirrungen, die die Allmend versauen. Vielen Dank für euer Verständnis!

©Krumm, Daniel

Juli 2020

SCHALTGETRIEBE

Liebe Freunde, das Schaltgetriebe droht auszusterben. Na und, werdet ihr denken, dieser Umstand hat längst nicht die Tragik, wie der Verlust einer Tier- oder Pflanzenart. In der globalen Natur stehen 26‘000 Arten vor dem Aussterben und ich komme mit diesem vorsintflutlichen Schaltgetriebe. Ja, ein miserables Sinnbild, denn Mechanik kann nicht aussterben, sie verschwindet einfach, weil sie technisch überholt und nicht mehr gefragt ist. Aber das Schaltgetriebe sehe ich als Symbol für das langsame Verschwinden einer Generation, womit der Zusammenhang zum Aussterben wieder gegeben wäre.

Der Untergang des Schaltgetriebes ist nicht mehr aufzuhalten, zumindest aus der Sicht meiner erwachsenen Kinder. Für sie sind das dauernde Umrühren von Zahnrädern mit einem Knüppel und das feinfühlige Pedalspiel etwa so antiquiert wie der Gebrauch eines Kassettenrekorders. Betrachtet man ihre Argumente aus objektiver Sicht, dann sollte meine Sympathie für das Schaltgetriebe wie ein Tropfen Wasser auf einem heißen Stein verdampfen. So ein modernes Automatikgetriebe optimiert die Motorenleistung und den Verbrauch, entlastet die Person hinter dem Steuer von unnötigen Aufgaben, erhöht damit die Verkehrssicherheit und verhindert hässliche Verschalter mit kapitalen Getriebeschäden. Und dann führen die Automatikliebhaber ihr stärkstes Argument ins Feld: Im heutigen Langsamverkehr führt das ewige Kuppeln zu einem Tennisarm am Bein. Alles Weicheier und Faulpelze! Ich könnte jetzt von früher erzählen, als die Getriebe gar nicht synchronisiert waren und die Steuerung keine Servounterstützung hatte, aber davon sehe ich mal ab, sonst verdrehen alle wieder die Augen.

Aber lasst uns doch über Emotionen reden. Ja, im Ernst, das Bedienen eines Schaltgetriebes hat etwas mit Emotionen zu tun. Es mag seltsam klingen, wenn man der Mechanik Gefühle entgegenbringt, aber Hand aufs Herz: Wer hat nicht manchmal fragwürdige Gefühle zu Dingen? Da gibt es Menschen, die den Ton ihres Motorrads lieben, oder solche, die feuchte Augen beim Anblick ihres Rennrades bekommen, oder jene, die dem Besitz ihres Traumhauses alles unterordnen. Dinge können Emotionen auslösen. Bedenklich würde es erst, wenn daraus wahre und innige Liebe erwüchse.

Keine Sorge, ich liebe mein Auto und dessen Schaltgetriebe nicht, aber ich finde es eine geile Sache, aktiv am Fahren teilzunehmen, den Puls des Motors zu spüren und auf diese Weise mit der Mechanik ein wenig eins zu sein. Dagegen ist für mich ein Automatikgetriebe wie alkoholfreies Bier, wie Elektrofahrräder, wie Sex mit einer Gummipuppe oder so.

©Krumm, Daniel

Juli 2020

COOLNESS

Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass ich bereits einige Kilometer auf dem Zähler habe und einer Generation angehöre, die gerne mit einem sentimentalen Blick in die Vergangenheit schielt. So sah ich neulich dieses Foto von Steve McQueen und musste neidlos anerkennen, dass er ein absolut cooler Typ war. Cool, ein Begriff aus dem Englischen, auch als Temperaturbezeichnung bekannt, wurde damals für solch eine Klassifizierung noch nicht gebraucht. Man nannte es lässig, souverän, entspannt, abgeklärt, beherrscht und überlegen, nur nicht kühl. Aber cool fasst trotzdem all diese Wesenszüge elegant zusammen, das muss sogar ich, der es mit den Anglizismen nicht so hat, zugeben.

Betrachtet man das Foto genau, dann stellt man fest, dass das Ganze nicht so cool daherkäme, wenn es in der Gegenwart stattfände. Rauchen ist generell ungesund und verpönt, Motorradfahren ohne Helm geht gar nicht und überhaupt wirkt dieses Machogehabe völlig deplatziert. Der Aufnahme haftet ein Hauch von Unvernunft und Verwegenheit an, was es damals gar nicht war, da man sich einfach so benahm. Die ganze Epoche war cool, zumindest aus der jetzigen Sicht. Ist es nicht so, dass Coolness mittlerweile nur mehr als sentimentale Sehnsucht daherkommt. Ist es nicht so, dass jene, die cool erscheinen wollen, meist wie eine schlechte Imitation rüberkommen? Kann man in der heutigen Zeit überhaupt noch cool sein oder fehlen uns die Rahmenbedingungen dazu, weil zwischenzeitig alles reglementiert und moralisch geglättet wurde? Vermutlich löst Steve McQueen mit diesem Auftritt heutzutage nur ein mildes Lächeln mit Kopfschütteln aus. Das passt nicht in unsere Zeit, ähnlich wie die Harley-Fahrer, sofern man deren Authentizität mit den ursprünglichen Vorbildern vergleicht. Entschuldigt liebe Harley-Fahrer, habe ich doch einige in meinem Freundeskreis, lasst euch nicht von meinen wirren Gedanken verärgern. Auch ich träume manchmal den Traum von Freiheit und Coolness. Gemeinsam sehnen wir uns nach etwas, das es kaum mehr gibt.

Und ich sag euch was: Mit einem Elektrofahrrad bei Rot über eine Kreuzung zu brettern, hat nichts mit Coolness zu tun.

©Krumm, Daniel

Juni 2020

ABWÄRTSSPIRALE

Beim Blick durch das Treppenauge ist man sich oft nicht sicher, ob man nach oben oder nach unten schaut. Beinahe ein Trompe-l’oeil, eine perspektivische Irreführung. Solch eine Spirale ist eine dankbare Figur der Geometrie. Diese Linie, die sich um einen Punkt windet und sich je nach Betrachtungsweise entfernt oder nähert, hat ein enormes Potential an fieser Täuschung und bedeutungsschwangerer Symbolik.

Nachdem ich mich im Schloss von Porrentruy diese Treppe hochgeschleppt hatte, äugte ich hinunter und bald wurde es mir schwindlig. Um sogleich falschen Verdächtigungen einen Riegel zu schieben – Alkohol war nicht im Spiel. Auch keine Höhenangst. Womöglich ein leicht tiefer Blutdruck. Ich vermute, der Schwindel hat in erster Linie mit der Verarschung meiner Wahrnehmung zu tun. Bemerkenswert, wie viele Auswirkungen mit der Spirale verbunden sind. Man sagt, dass von einer drehenden Spirale eine hypnotische und von speziellen Spiralen sogar eine verhütende Wirkung ausgehen. Oder die Natur. Da finden wir die Spirale nicht nur beim Schneckenhaus, denn der Farn entrollt elegant seine Blätter aus einer Spirale heraus oder die Sonnenblume ordnet ihre Samen spiralförmig an und ein Wasserwirbel ist auch nur eine Spirale.

Streng genommen ist dieses Treppenhaus eine Abwärtsspirale. Und somit kommt die Symbolik zum Tragen. Ein äußerst negativ befrachteter Begriff, der in einer Gesellschaft, deren Wirtschaftssystem auf Wachstum basiert, nicht existieren darf. Da gibt es nur eine Aufwärtsspirale. Aber jetzt wird es lustig, denn der Begriff Aufwärtsspirale gibt es nicht, ergo auch kein Synonym dazu, während es für die Abwärtsspirale Dutzende gibt. Teufelskreis, Zwickmühle, Eskalation oder Rezession zum Beispiel. Dieses Treppenhaus vermittelt also nur negative Assoziationen, zumindest aus dieser Perspektive. Hätte ich die Aufnahme von unten gemacht, dann wäre es eine Aufwärtsspirale gewesen, die es gar nicht gibt, aber trotzdem ein optimistisches Gefühl vermittelt und mir wäre es nicht schwindlig geworden.

Abwärts und Aufwärts. Pessimismus und Optimismus.

Wahnsinn, was man alles in ein Foto interpretieren kann! Oder ist es eher Schwachsinn?

Eigentlich gefielen mir die Geometrie und die Perspektive, als ich auf den Auslöser drückte, mehr nicht.

Warum muss denn immer alles eine bescheuerte Bedeutung haben?

©Krumm, Daniel

Juni 2020

VERFÜHRUNG

Was hier unter dieser Blüte hängt, ist kein Blatt, das ist ein Schmetterling. Genau genommen, ein Kleopatra-Falter, auch Mittelmeer-Zitronenfalter genannt. Den Namen der Wildblume, aus dessen Blütenkelch dieser Sommervogel den Nektar saugt, konnte ich nicht eruieren. Aber genug über die Flora und Fauna des Languedoc, wenden wir uns der Aussage dieses Fotos zu.

Erst beim zweiten Blick auf das Foto fielen mir bedeutsame Gegensätze auf, welche in der Natur immer wieder zu sehen sind: Gesehen und nicht gesehen werden. Bescheidenheit und Prunk. Wunderschön die Blume, die sich möglichst farbig und duftend zur Schau stellt, damit sie viele Insekten anzieht, während der Schmetterling unauffällig zu leben versucht, um nicht gefressen zu werden. Faszinierend wie er selbst die Äderung des Laubblattes nachahmt. Nicht alle Erscheinungen in der Tierwelt sind so logisch und nachvollziehbar. Der Pfau zum Beispiel. Die Herzen der weiblichen Pfauenwelt liegen all den überbordend prachtvollen Pfauenmännchen zu Füssen, nur kann der narzisstische Idiot kaum fliegen und gilt als bequem zu jagende Delikatesse unter Raubtieren und Menschen in Indien. Überhaupt sind es immer wieder die Männchen der Fauna, die über einen angeberischen Protz verfügen, während dem dies bei der menschlichen Schöpfung gar nicht der Fall ist. Hier sind die Frauen die ästhetische Krönung und wir Männer wurden tendenziell fürs Grobe entworfen.

Zurück zu unserem Foto. Das ist übrigens ein Weibchen, was mich völlig irritiert. Ich stellte mir nämlich vor, wie das Männchen sich von der Blüte verführen lässt. Die Frau - die schöne und betörende Blume, der Mann - das unscheinbare und unterwürfige Insekt.

Wie sang einst Hildegard Knef:

Männer umschwirr’n mich,

wie Motten um das Licht.

Und wenn sie verbrennen,

ja, dafür kann ich nicht.

Somit verhaltet sich die Gattung Mensch widernatürlich. Die unscheinbaren Weibchen bewundern nicht die hinreißenden Männchen, bei uns ist es umgekehrt. Da lief in der Evolution was schief. Die Frage ist nur, entwickelte sich unsere Spezies oder die Tierwelt in die falsche Richtung?

Ich weiß es nicht, habe aber einen Verdacht.

©Krumm, Daniel

Mai 2020

POPULATIONSREGULIERUNG

Hilfe, wir saufen ab! Was zu Beginn noch ganz lustig war, wird langsam zur Bedrohung. Unser System nimmt Schaden, kehren wir nicht bald zur Normalität zurück.

Ich frage mich, wieso man diesem Virus nicht freien Lauf gelassen hat. Die Gesellschaft wäre auf natürliche Weise entschlackt worden, so, wie es in der Regel die Natur regelt. Die Alten stehen eh nur im Weg rum, schwächen unsere Altersvorsorge, treiben die Krankenkassenprämien in die Höhe, verschwenden ihr Vermögen und werden so oder so viel zu alt.

Aber ich, ein Wesen im Dunstkreis der Corona-Risikogruppe und nur wenige Jahre von der Schwelle zur wirtschaftlichen Nutzlosigkeit entfernt, verspreche euch, mich rechtzeitig in eine einsame Höhle zurückzuziehen, um dort demütig auf mein Ableben zu warten. Wie früher die alten Indianer. Wir brauchen keine Altersheime, einige Höhlen abseits der Zivilisation reichen völlig aus.

Nur pragmatische Lösungen werden uns den Wohlstand sichern!

©Krumm, Daniel

Mai 2020

HARTNÄCKIGKEIT

Die Geschichte dieser beiden Störche ist ein Drama. Aber zuerst die Vorgeschichte.

Im Zoo von Basel wird das 1927 erbaute Vogelhaus saniert und erweitert. An und für sich eine lobenswerte Angelegenheit, gehe ich davon aus, dass die Haltung der Tiere damit verbessert wird. Und genau diese Tatsache wird diesem Storchenpaar zum Verhängnis.

Während vielen Jahren brütete dieses Paar auf einem Kamin, welches gleich neben dem Vogelhaus stand und vor einigen Wochen abgerissen wurde. Die Störche widersetzten sich förmlich dem Abriss, indem sie, ungeachtet der staubigen und dröhnenden Arbeiten, weiterhin ihr Nest bauten. Nun ist der Kamin weg und seither versuchen sie, mit unerschütterlicher Hartnäckigkeit ihr Nest auf dem Dachrand daneben zu bauen. Sinnlos! Es funktioniert nicht, die Äste rutschen immer wieder vom Dach. Tag für Tag bauen sie ein Nest, welches nie eines werden kann. Mein Weg zur Arbeit führt an dieser Baustelle vorbei und lässt mich an diesem Drama teilhaben.